raspberry Piの環境構築

先のブログに書きましたが、Freenove 4WD Smart Car Kitを買っちゃいました。以前のMindstormsの時にもRaspberry Piの設定について書きましたが、設定内容が少し変わったので、ここでおさらいの意味も含めてもう一度書いておきます。

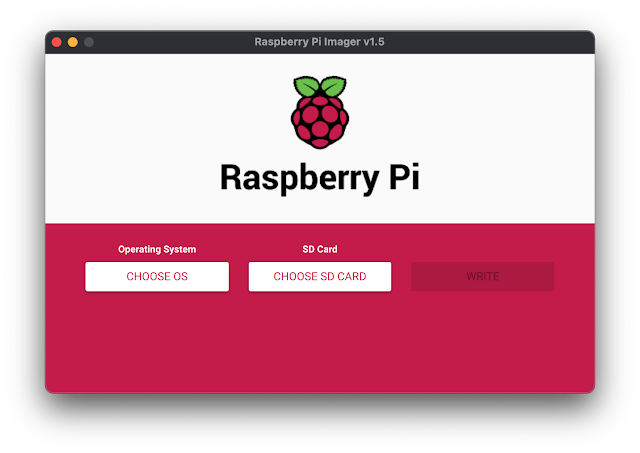

1.raspberry Pi OSをインストール

Raspberry Pi OSのインストールですが、前回と同じくRaspberry Pi Imagerを使ってmicroSDに書き込みます。

PaspberryPiのホームページからRaspberry Pi Imagerをダウンロードします。

2.SSH有効化

RaspberryPiにアクセスするために、通信環境(SSH通信)を整備します。

sshという名前の空のフォルダーを作成します。

このフォルダーをSDカードのルートディレクトリーにコピーします。これでSSHの準備完了です。

3.WiFiの有効化

ここで、

に書き換えて、sshファイルと同じくOSを書き込んだSDカードにコピーしてください。

これでWIFIの準備も完了です。

作成したSDカードをPaspberry Piに挿入してください。

4.SSH接続

バッテリーを繋げるとRaspberry Pi OSが起動します。

5.VNC接続

VNC接続はラズパイ(raspberry pi)の初期設定をするよに解りやすく載っていて簡単にできます。

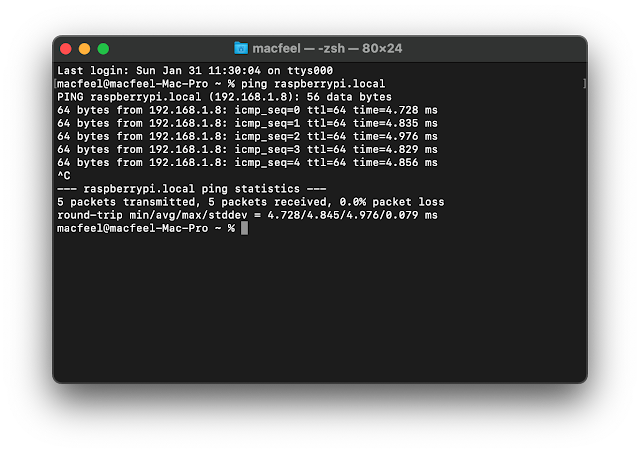

- ターミナル(Macの場合)からping raspberrypi.localと入力しRaspberryPiのIPアドレスを確認します。

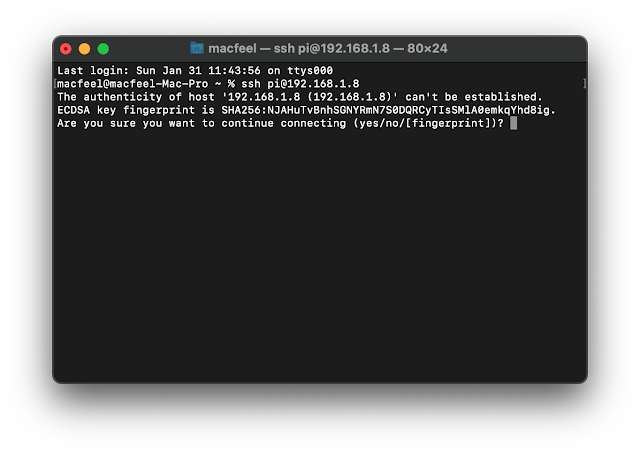

- 同じくターミナルからssh pi@192.168.1.9と入力し、ssh接続をします。

IPアドレスはそれぞれの環境で異なります。

もし、WARNINGが出たら過去に接続した記録が残っているそうです。設定を一度削除します。 - ターミナルからsudo raspi-configと入力し、RaspberryPiの設定画面を開きます。

- 3のInternet Optionを選択し、P3のVNC選択、yesと進みます。

1のSystem Optionを選択し、S5のBoot/Auto Login選択、B4のDesktop Autologin選択。この設定をしないとVNC接続ができないとの事。

2のDisplay Optionを選択し、D1のResolution選択、リモート接続した際のRaspberryPiの画面設定を行います。

8のUpdateを選択し、Finishで終了です。

ターミナルからsudo rebootと入力しRaspberryPiを再起動します。

2.PCにVNCアプリ「VNC Viewer」をインストール

Username:pi

Password:raspberry

です。

6.IPアドレスの固定

RaspberryPiを繋げるたびにIPアドレスが変わってしまうのでは、毎回IPアドレスを調べ直さないといけないので結構手間がかかります。

そこでIPアドレスを固定化しておくことにします。RaspberryPiに使うアドレスは、その他のデバイスとバッティングしない、バッティングする可能性の無いものを使う必要があります。

まず、自分のゲートウェイを確認します。macの場合ターミナルから

route -n get 0.0.0.0と入力します。

私の環境でゲートウェイは192.168.1.1であることがわかりました。

IPアドレス固定の方法もいくつかありますが、ここではラズパイ(Raspberry Pi)を固定IPアドレス化する方法を参考にしました。

RaspberryPiをVNC接続し画面右上のネットワークアイコンを右クリック、表示されたポップアップメニューから"Wireles & Wired Network Setting"をクリックします。

interface右の空のプルダウンメニューをクリックします。有線LANの場合はeth0、無線LANの場合はwlan0を選択します。

"automatically configure empty options"のチェックを外し、IPアドレスを下記のように入力します。

私の場合、Raspberry Piの固定IPアドレスを192.168.1.211としました。そしてRouter、DNS Serversに先ほど調べたゲートウェイのアドレスを入れます。全てが終了したら再起動して設定を反映させます。

7.RDP接続

VNC接続の場合画面解像度の設定変更が出来なかったり、反応が悪かったり、不便を感じることが多いのですが、RDP接続の場合そういった問題を解決してくれます。

Raspberry Piにリモートデスクトップ接続する(xrdpのインストール)を参考にしました。

Raspberry PiをVNC接続しターミナルから下記を入力し、xrdpソフトをインストールします。

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install xrdp

Macの場合、App Storeから"Microsoft Remote Desktop"を入手します。

このクライアントソフトを起動し、新しい接続(add PC)を開き、PC name欄にIPアドレスを入力して設定完了です。

8.Python3の設定

おそらくRaspberrypiの初期値ではPythonはPython2の設定になっていると思うので、これをPython3に設定変更する必要があります。

pi@raspberrypy:~$ python

でおそらくpython 2.7が表示されると思います。

cd /usr/bin

sudo rm python

sudo ln -s python3 python

pythonを終了するために Ctrl-Z

python

でpython 3.***が表示されれば設定終了

9.日本語で入力できる設定

日本語が入力できるように設定します。下記を参考にしました。

Raspberry Piに日本語で入力できる設定方法(fcitx-mozc)